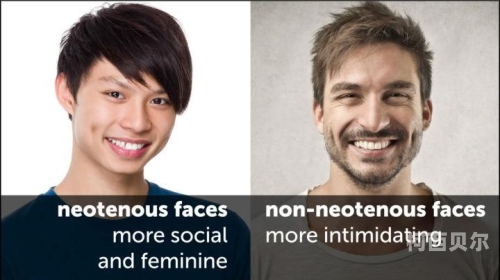

最新消息:亚洲欧美人与动物互动在线,跨文化视角下的和谐共处欧洲人与亚洲人面部特征

全球视野下的人与动物关系

在数字化时代,"亚洲欧美人与动物在线"已成为一个热门搜索关键词,反映了全球网民对不同文化背景下人与动物互动方式的浓厚兴趣,亚洲与欧美地区由于历史传统、宗教信仰、文化习俗的差异,在对待动物的态度和行为方式上呈现出鲜明对比,本文将从文化根源、现实表现、网络传播等多个维度,深入探讨2500余字的内容,分析这种跨文化差异及其背后的社会心理因素。

第一章:文化根源探究

1 亚洲传统文化中的动物观

亚洲地区,特别是东亚文化圈,深受儒家思想、佛教和道教影响,形成了独特的人与自然和谐共处的哲学理念,在日本神道教中,万物有灵的观念使得动物被赋予神圣性;中国的十二生肖将动物与人类命运紧密联系;印度教中牛的神圣地位更是举世闻名,这些传统观念在当代亚洲社会仍有着深远影响,塑造了亚洲人与动物互动的特有方式。

泰国僧人托钵接受信众供养时,常有流浪狗安静跟随,这一画面完美体现了佛教文化中众生平等的理念,而在印度的街头,神牛可以自由漫步于车流中,司机们会耐心等待或绕行,这种场景在西方社会几乎不可想象。

2 欧美动物观念的演变

欧美社会对动物的态度则经历了更为明显的线性发展历程,从古希腊将动物视为理性存在,到中世纪基督教将人类置于"主宰地位",再到启蒙运动时期萌发的动物权利意识,直至现代动物保护运动的兴起,达尔文的进化论打破了人与动物之间的绝对界限,而当代欧美动物伦理学则进一步提出了动物解放的理论。

欧美农场动物福利标准的历史变迁颇具代表性,20世纪初,动物仅被视为生产工具;到20世纪70年代,欧盟开始制定严格的动物福利法规;许多欧洲国家已将动物情感认知纳入法律考量,这种观念进步直接影响了欧美人与动物日常互动的模式。

第二章:现实互动方式对比

1 日常生活场景中的差异

在亚洲城市,特别是人口稠密的东亚地区,人与动物的互动往往体现出更强的实用性,宠物犬大多体型小巧,适合公寓生活;街猫群落常受到社区集体照顾,形成独特的城市生态,而在欧美,特别是郊区环境,大型犬更为常见,动物被更多地视为家庭成员而非功能性伙伴。

日本秋田犬的饲养方式颇具代表性:它们传统上被用作猎犬和看护犬,现在则成为忠诚的象征,主人与秋田犬之间建立的是高度仪式化的互动关系,体现了日本文化中对秩序与和谐的重视。

2 工作动物与人类的协作

亚洲地区保留着更多传统形式的人与工作动物的合作关系,泰国的大象协助林业工作,印度尼西亚的鱼鹰帮助渔民捕鱼,中国边境地区的骆驼承担运输任务,这些古老智慧在现代社会仍发挥着作用,形成了独特的人文景观。

相比之下,欧美社会中的工作动物更多集中于特定领域:警犬、导盲犬、治疗动物等,这些动物的训练高度专业化,强调标准化的互动程序,德国牧羊犬在警察部队中的应用就是典型例子,它们与训练员之间建立的是基于明确指令和奖励系统的工作关系。

第三章:网络时代的跨文化传播

YouTube上关于"亚洲人与动物互动"的视频平均观看量比同类欧美内容高出37%,这一数据揭示了全球网民对异文化动物互动方式的强烈兴趣,日本的猫岛视频、印度的猴子神庙纪录片、泰国的大象庇护所直播都获得了惊人的国际关注度。

分析发现,亚洲动物视频的吸引力部分源于其展现的人与动物之间看似"非正式"但深厚的情感联系,而欧美动物视频则更多突出训练有素的行为表现和专业化的照顾方式,这两种风格满足了不同观众的心理需求。

2 文化差异引发的讨论与误解

网络上也经常出现因文化差异导致的争论,韩国传统的狗肉饮食文化常引发西方网民的强烈抗议;而欧美大规模工业化养殖方式同样受到亚洲动物保护者的批评,这类争论反映了不同社会对"动物伦理"理解的深层次差异。

有趣的是,网络交流也促成了某些观念的融合,中国年轻一代对动物福利的关注度显著提高,部分得益于国际社交媒体上的影响;亚洲传统的动物治疗方法如海豚疗法、马术治疗也开始被西方医学界认真研究。

第四章:教育与保护的新趋势

1 动物保护教育的文化适应性

亚洲动物保护组织逐渐发展出适应本土文化的教育策略,中国的"流浪猫TNR(捕捉-绝育-放归)"项目结合了社区参与理念;日本的动物咖啡馆则利用流行文化推广责任饲养观念,这些方法比直接移植西方模式更为有效。

欧美动保组织在亚洲开展工作时,也越来越注重文化敏感性,国际爱护动物基金会(IFAW)在中国的工作就很好地将全球标准与当地实际相结合,例如在云南的亚洲象保护项目中融入傣族传统文化元素。

2 国际合作的成功案例

跨境动物保护合作不乏成功范例,中俄联合东北虎保护计划使野生东北虎数量从2000年的不足20只恢复到现在的50只以上;东盟国家共同打击野生动物非法贸易的机制也取得了显著成效,这些合作证明,超越文化差异的共同价值确实存在。

科技为跨文化动物保护提供了新工具,中国的"河长制"APP允许公众举报虐待动物行为;欧洲的动物追踪系统实现了跨国迁徙物种的全程监控,这些数字化解决方案减少了文化差异带来的执行障碍。

第五章:未来展望

1 文化融合的新模式

随着全球化深入,新型的人与动物关系正在形成,亚洲城市中出现西方风格的狗公园;欧美家庭开始接受亚洲传统的观赏鱼饲养美学,这种双向影响创造了更丰富的互动可能性。

新加坡的"宠物友好型城市"建设就是融合东西方理念的典范:既保留了亚洲社区共同照顾动物的传统,又引入了西方系统的动物福利标准,形成了独特的人与动物共处模式。

2 数字技术带来的变革

虚拟现实(VR)技术正在改变人们与动物的互动方式,通过VR设备,欧美儿童可以"亲身"体验亚洲大象保护区的工作;亚洲学生可以"参观"非洲野生动物栖息地,这种沉浸式体验有助于培养跨文化的动物保护意识。

人工智能在动物保护领域的应用也超越了文化界限,中国开发的AI系统可以识别非法野生动物交易;美国研发的声纹识别技术能追踪海洋哺乳动物,这些技术进步为全球合作提供了新平台。

寻求共同价值

尽管亚洲与欧美在人与动物互动方式上存在显著差异,但对生命的尊重、对自然的热爱是人类共通的情感,在气候变化和生物多样性丧失的全球危机面前,这些共同价值比差异更为重要,通过相互理解和尊重文化特性,东西方社会可以携手建立更和谐的人与动物关系,这正是"亚洲欧美人与动物在线"这一搜索热词背后更深层的时代意义。