最新消息:亚洲与欧洲国产精品影片的艺术风格与市场表现对比分析

亚洲与欧洲国产精品影片的文化差异与市场定位

在全球电影产业格局中,亚洲与欧洲电影凭借独特的艺术风格和深厚的文化底蕴,在好莱坞主导的国际电影市场中占据着不可替代的位置,亚洲电影以中国、日本、韩国为代表,欧洲电影则以法国、意大利、德国为典型,各自形成了鲜明的创作特色和市场定位。

亚洲电影往往植根于深厚的东方哲学传统,讲究意境营造和情感内敛表达,中国电影擅长通过历史叙事和家庭伦理展现社会变迁,如张艺谋的《活着》和贾樟柯的《山河故人》;日本电影则倾向于探讨人性幽微与存在主义命题,是枝裕和的作品如《小偷家族》便是个中典范;韩国电影则在类型片框架下进行社会批判,奉俊昊的《寄生虫》成功融合了商业与艺术元素,这些影片虽然风格迥异,但都体现了亚洲文化特有的含蓄美和集体主义价值观。

相比之下,欧洲电影更注重个人主义表达和哲学思考,法国电影以其浪漫主义情怀和知识分子气质著称,如《天使爱美丽》展现了法式 whimsy 与人生哲思的完美结合;意大利电影传承了新现实主义传统,近年来《完美陌生人》以精巧的剧作展现了人际关系中的虚伪与真实;德国电影则倾向于严肃的历史反思和社会观察,《窃听风暴》便是冷战题材中的杰作,欧洲电影普遍具有更强的作者性和实验精神,往往能在电影节体系中获得认可。

在市场定位方面,亚洲精品电影近年来明显加强了商业化尝试,中国电影如《流浪地球》展示了亚洲电影工业化的巨大潜力;韩国电影则成功探索了一条兼顾艺术品质和商业价值的道路,《寄生虫》同时获得戛纳金棕榈和奥斯卡最佳影片便是明证,欧洲电影虽然市场规模较小,但依靠成熟的电影基金体系和艺术院线网络,保持了较高的创作自由度,形成了稳定的细分市场。

亚洲精品影片的代表作品与艺术特色

亚洲国产精品影片在过去二十年取得了令人瞩目的成就,以下从几个主要电影生产国分析其代表作品与艺术特色。

中国电影经历了第五代导演的历史反思、第六代导演的边缘叙事,到如今多元化的产业格局,张艺谋的《活着》改编自余华同名小说,通过一个普通家庭的命运沉浮折射中国近代史的动荡变迁,其悲怆的叙事风格和精致的影像语言成为经典,陈凯歌的《霸王别姬》以京剧为背景,探讨了艺术、爱情与政治的关系,获得了戛纳金棕榈奖的肯定,新生代导演中,刁亦男的《南方车站的聚会》以黑色电影风格讲述中国城市化进程中的边缘故事,摄影与氛围营造极具特色。

日本电影延续了小津安二郎、黑泽明等大师的传统,同时发展出新的表达方式,是枝裕和的作品如《小偷家族》以平静的镜头观察非血缘家庭的日常生活,探讨了亲情的社会建构本质,获得戛纳金棕榈奖,滨口龙介的《驾驶我的车》改编自村上春树小说,以细腻的心理描写和复杂的叙事结构赢得国际赞誉,动画电影方面,新海诚的《你的名字。》将青春爱情故事与日本传统信仰结合,创造了惊人的票房成绩。

韩国电影则在类型片框架下实现了艺术突破,奉俊昊的《寄生虫》以黑色幽默手法揭露阶级固化问题,成为首部获得奥斯卡最佳影片的非英语电影,朴赞郁的《小姐》改编自莎拉·沃特斯小说《指匠情挑》,将维多利亚时代故事移植到日据朝鲜时期,影像华丽而心理刻画深刻,李沧东的《燃烧》则通过悬疑外壳探讨了韩国社会的青年焦虑,其开放式结局引发了广泛讨论。

这些亚洲精品电影虽然风格各异,但普遍具有以下艺术特色:注重细节描写,通过日常场景展现深层情感;善于运用象征和隐喻,影像富有诗意;叙事节奏相对舒缓,给观众留下思考空间;主题多涉及传统与现代的冲突、个人与集体的关系等东亚社会特有命题。

欧洲精品影片的代表作品与创作特点

欧洲作为电影艺术的发源地,其国产精品影片一直保持着较高的艺术水准和创新能力,以下分析几个主要电影生产国的代表作品与创作特点。

法国电影始终保持着浓厚的知识分子气息和艺术实验精神,让-皮埃尔·热内的《天使爱美丽》以奇幻的视角观察巴黎蒙马特区的平凡生活,其温暖的人性观和独特的视觉风格赢得了全球观众的心,迈克尔·哈内克的《爱》冷静而残酷地呈现了一对老年夫妇面对疾病与死亡的过程,获得戛纳金棕榈奖和奥斯卡最佳外语片,近年来的《燃烧女子的肖像》则以18世纪布列塔尼为背景,描绘了女画家与被画女子之间逐渐萌生的爱情,其细腻的情感刻画和女性视角备受赞誉。

意大利电影在继承新现实主义传统的同时不断创新发展,保罗·索伦蒂诺的《年轻气盛》以瑞士度假酒店为舞台,通过退休指挥家与电影导演的对话探讨艺术、衰老与欲望,影像华丽而内涵深刻,更早的《美丽人生》则通过父亲在集中营中为儿子编织的游戏,展现了人性光辉,成为战争题材中的经典,近年来的《完美陌生人》通过一次朋友聚餐上的手机游戏,揭示了现代人际关系中的虚伪与脆弱,剧本结构精巧,被多国翻拍。

德国电影在历史反思和当代社会观察方面成果斐然,弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克的《窃听风暴》以前东德斯塔西官员的视角,展现了极权体制下的人性觉醒,获得奥斯卡最佳外语片,近年来的《无主之作》通过艺术家格哈德·里希特的生平改编,探讨了艺术、历史与个人记忆的关系,摄影与叙事均属上乘,奥地利导演迈克尔·哈内克的《白丝带》则以黑白影像呈现了第一次世界大战前德国村庄中隐藏的暴力与压抑,寓言般地揭示了法西斯主义的心理根源。

欧洲精品电影普遍具有以下创作特点:强调导演的作者性,作品带有鲜明的个人风格;注重心理描写和哲学思考,常探讨存在主义命题;叙事结构灵活多变,常采用非线性叙事或多线索并行;制作上注重影像质感,摄影、美术等环节精益求精;主题上多关注个人与社会的关系、历史记忆、身份认同等问题。

亚欧精品影片的市场表现与传播策略

亚洲与欧洲国产精品影片在各自区域及国际市场上采取了不同的发行策略,取得了差异化的商业成就。

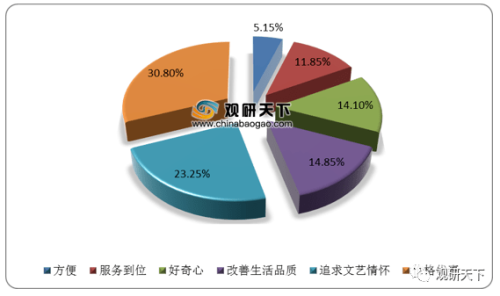

中国精品电影近年来呈现出强劲的市场表现,张艺谋的《悬崖之上》在2021年五一档取得超过11亿人民币票房,证明了主旋律题材的商业潜力,文牧野的《我不是药神》以现实主义手法关注高价药问题,不仅获得31亿票房,还推动了相关政策调整,这些影片成功的原因在于:精准把握观众情感需求,如家国情怀、社会正义等;采用类型片包装严肃题材,提高观赏性;充分利用档期效应和社交媒体营销,国际市场方面,中国电影仍以功夫片和古装大片为主流,《流浪地球》代表科幻类型取得了突破,但艺术电影的海外传播仍有局限。

韩国电影则实现了艺术与商业的完美平衡。《寄生虫》全球票房超过2.5亿美元,创造了非英语电影的纪录,其成功源于:普世性的阶级主题引发全球共鸣;类型混搭(黑色喜剧、悬疑、家庭剧)扩大观众基础;戛纳获奖后的精准国际营销,韩国电影工业的成熟体系也功不可没,从剧本开发到后期制作都达到了国际一流水准,流媒体平台如Netflix进一步扩大了韩影的全球影响力,《鱿鱼游戏》的成功证明了这一策略的有效性。

日本电影在国际电影节上屡获佳绩,但商业表现相对有限,是枝裕和的作品在欧洲尤其受到欢迎,这得益于:人性化主题跨越文化障碍;精良的制作水准;国际合制模式(如《真相》在法国拍摄),动画电影则是日本文化输出的主力,《你的名字。》全球票房达3.58亿美元,创造了日本电影的纪录,日本政府推行的"酷日本"战略也为电影出口提供了政策支持。

欧洲电影在本土市场上依靠文化保护政策维持了一定份额,法国通过电影票征税建立的资助体系,保障了艺术电影的创作空间,使法国成为欧洲最大的电影生产国,欧洲各国还建立了艺术院线网络,培养了一批稳定的艺术电影观众群体,国际市场上,欧洲电影主要依赖电影节体系和电影基金支持,如欧影计划(Eurimages)促进了欧洲内部的合拍与发行,近年来,一些欧洲导演如帕维乌·帕夫利科夫斯基(《冷战》)、鲁本·奥斯特伦德(《方形》)通过强化视觉风格和黑色幽默,提高了作品的国际辨识度。

总体而言,亚洲精品电影更注重商业价值的实现,通过类型创新和情感共鸣扩大市场;欧洲精品电影则坚持艺术探索,依靠文化政策和电影节体系维持创作生态,随着流媒体平台崛起,两者的国际传播都获得了新渠道,但如何平衡艺术完整性与大众接受度仍是共同面临的挑战。